喪失と追放のなかから、回復力が芽生えた。戦争終結後、ニューヨークの日系アメリカ人たちは、個々の生活だけでなく、共同体そのものを再建するという困難な課題に直面した。新たな団体を設立し、連帯を築き、過去を記憶しつつ未来を切り拓く場を作り出した。その物語は敗北ではなく、再生の物語であり、持久力、連帯、そして希望の証となった。

1943年から終戦にかけて、収容政策を担った戦時転住局は、収容者の段階的な釈放を開始した。忠誠心を問うアンケートで「無条件の米国への忠誠」を誓約した一世および二世は、ミシシッピ川以東への監督付き労働移動が認められるようになった。

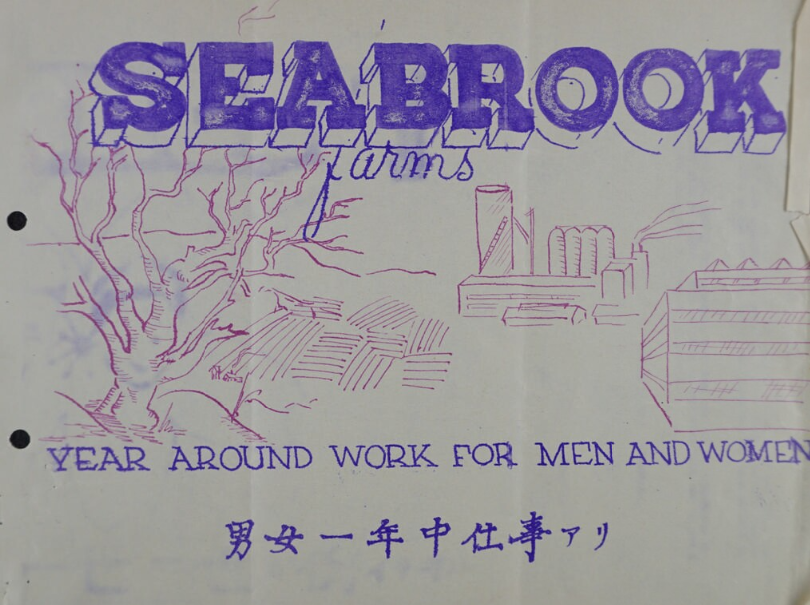

1939年から1945年にかけて、ニュージャージー州南部のシーブルック農場やキャンベルスープ会社などの農業事業は、戦時生産拡大に伴う労働需要を補うため、大規模な季節労働者の受け入れを行った。労働者はバルバドス、ジャマイカなど英領西インド諸島、プエルトリコ、アメリカ南部から集められた。シーブルック農場は、連邦政府の戦時人材委員会と米国情報局の就職斡旋ネットワークを活用し、契約農場として労働力確保を進めた。

この取り組みの一環として、2,500人以上の日系アメリカ人が強制収容所からシーブルック農場に移転された。さらに、1946年には約300人の日系ペルー人がシーブルック農場に強制移転された。これらの人々は、ペルー政府が両国間の協定の一環として、令状や司法の監視なしに、主にテキサス州クリスタルシティの収容所に日系ペルー人を大量に逮捕・強制送還したことによる影響を受けた人々だった。終戦後、ペルーは日系ペルー人の再入国を拒否した。シーブルックの見解は、この時期の多くの白人雇用主の一般的な考え方と同様に、釈放された日系二世や一世の収容者を、南部の黒人と比較して「より有能で、賢く、勤勉な労働者」と固定観念的に捉えていた。この差別的認識は、日系人収容者が地元の白人からの人種差別的な敵意を受け止め、反逆の可能性が低いという考えによるものだった。当時の社長であったシーブルックは、自社を人種差別のない理想郷として売り込んでいたが、実際には、日系アメリカ人は従順で命令に従う固定観念があり、理想的な労働者となる「模範的有色人種」であるという差別的見解を助長していた。

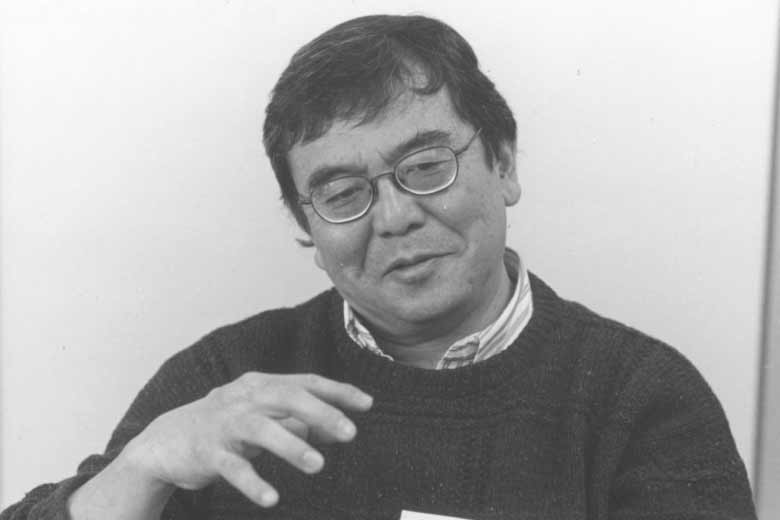

エドモンド・マサル・ナカワタセ は1943年、アリゾナ州ポストンの強制収容所で生まれ、両親や多くの日系アメリカ人とともにニュージャージー州シーブルック農場に移住し、そこで育った。この経験を通じて、ナカワタセは公民権運動家となり、1963年に学生非暴力調整委員会(SNCC)に参加し、その後の人生の大半をアメリカフレンズ奉仕団(AFSC)に捧げた。第三世界諸国連合(TWC)は、有色人種のAFSCスタッフおよび委員会メンバーによる会派であり、1974年から2005年まで全米のアメリカ先住民問題を統括していた。現在、ナカワタセはシーブルック教育文化センターの理事を務めている。

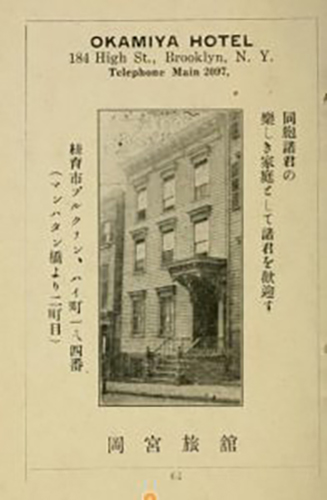

1944年半ば、戦争移住局(WRA) はブルックリンハイツに宿舎を建設し、2年間にわたって数百人の転住者を収容した。その後、さらにいくつかの宿舎が開設され、より定住的な住居に転居した。転住者の多くは、2つの小さな日系アメリカ人居住区に居住していた。そのうちのひとつは、西側地区の106丁目から110丁目に位置し、日系メソジスト教会の近くにあった。この地域は地元住民の間で「梅干し地区」という非公式な呼び名で呼ばれていた。2つ目のグループは、マンハッタンの最北端近くにあるインウッドに定住した。この地域には、もうひとつの日系教会が設立されていた。他の再定住地でも、公式・非公式を問わず、新来者に対する差別の蔓延する傾向が顕著になった。ニューヨーク市長フィオレロ・ラガーディアは、日系アメリカ人に対してあからさまな敵意を示し、1944年4月、WRAがブルックリンに宿舎を建設する計画を発表すると、ラガーディア市長は強く反対し、収容所からの再定住者はニューヨークに歓迎されないと明言した。

>日本人共済会 <span style="font-weight: 400;"は、1907年に 高見豊彦博士 によって設立された。1914年には、高見博士、高峰譲吉博士、およびその他の著名なコミュニティリーダーたちによって、組織が改編され、ニューヨーク日本人会が設立された。第二次世界大戦中は解散を余儀なくされたが、その後まもなく救援団体として再結成され、 アメリカフレンズ奉仕団(AFSC)のアジア救援公認団体(LARA)を通じて、日本に食料や衣類を寄付するなどの活動を展開した。日本の状況が改善されると、この組織は地元ニューヨークの需要に応えることに重点を移し、1946年にエリス島に拘留されていた赤松牧師、江見医師、高見豊彦博士の息子である高見正彦医師などの日系一世や二世の支援を目的として設立された 日系人福祉協会(1946年~1952年),と合併しました。この協力体制により、全米各地の強制収容所から解放された日系アメリカ人および日本人個人のニューヨーク近郊への移住と定住を支援することが可能となった。この団体の使命に大きく貢献した重要な法制上の改正は、 1952年の移民国籍法, であり、これにより日本人の市民権が合法化されました。同年、日系人福祉協会と日系人協会が合併してニューヨーク日系人会が発足し、日系および日系アメリカ人コミュニティの成長と支援を続けている。

戦後、関宝善師はニューヨーク仏教会に戻り、教団は大きな成長と繁栄を遂げた。この時期、日本語学校に加えて日曜学校が設立され、日系人社会およびニューヨーク地域との関わりも深まった。関宝善の子である 関星名は、メディア業界で長年にわたり活動した後、アメリカ仏教研究センターの会長となった。星名は、70歳で性別適合手術を受けたトランスジェンダー女性であり、仏教とLGBTQ+コミュニティとの対話促進に取り組んでいる。

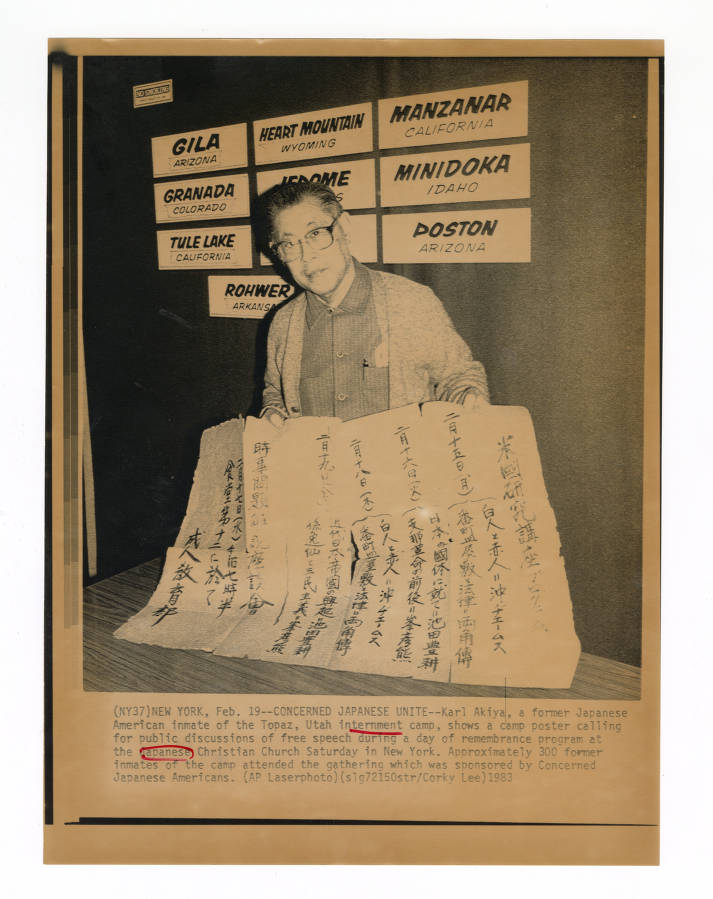

貴田愛作は1932年に日本を離れ、その後ニューヨークに移住し、OSS(戦略諜報局)の諜報活動グループに関与したことは、彼のキャリアにおける重要な節目となった。戦後は北米新聞社 およびニューヨーク日本救援委員会 の設立に尽力した。北米新報は、1948年から1949年にかけて the 『ニューヨーク便覧』 を発行した。この年鑑には、JACD、第442部隊、ニューヨークの日本人団体やコミュニティの活動について報道した「戦時中の活動」や、著名な日系ニューヨーカーの伝記などが掲載された。貴田は、米国と日本の労働者および日系コミュニティで活動したカール・イチロー・アキヤと協働した。アキヤはユタ州のトパーズ戦争移住センターに収容されていたが、ミシガン大学の米軍日本語学校 で言語指導員として働くために釈放された。アキヤは日系アメリカ人市民同盟(JACL)、家具労働組合、および米国共産党のメンバーであった。

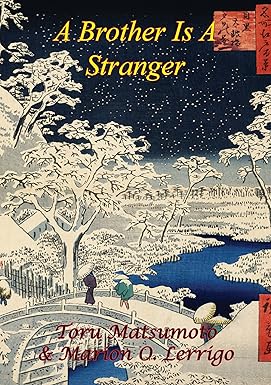

松本亨は、戦前には日本キリスト教学生同盟(JSCA) の書記長を務め、世界学生救援基金と協力して戦時中の学生支援に携わっていたが、終戦後にコロンビア大学で教育学博士号を取得した。1946年の中頃には、戦時中の日系アメリカ人の強制収容について論じ、東海岸の強制収容所での自身の経験を描いた『A Brother is a Stranger(異邦人としての同胞)』を出版した。

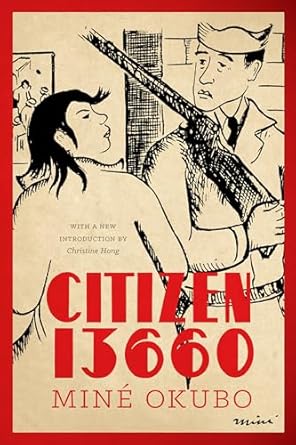

From 1939 to 1942, Miné Okubo (1912–2001): From Topaz to New York assisted with several murals commissioned by the Federal Art Project and produced over 2,000 drawings and sketches of daily life in the WRA camps at Tanforan and Topaz. Okubo was released from the concentration camp when Fortune magazine hired her as an illustrator, and she moved to New York. Her commission from Fortune was completed in 1944 and depicted scenes of Japanese life in Imperial Japan, even though Okubo was a native of California and had never visited Japan. In 1946, she published a book titled Citizen 13660, which detailed her experiences as a prisoner in concentration camps in California and Utah.

戦後、日系移民の孫世代にあたる二世や三世の人々は、市民権運動家として、アジア系コミュニティを標的とした広範な人種差別に立ち向かう活動を継続した。こうした献身的な人々の中には、ニューヨークで際立った存在であった。例えば、ニューヨーク在住の日本人移民に焦点を当てた多文化研究書『東京生活、ニューヨークの夢』の著者である学術歴史家のミツコ・サワダ、1969年にアジア系アメリカ人行動委員会 の基盤を築いたカズ・イイジマとミン・マツダ。マルコムXやブラックパワー組織と協力し、アジア系アメリカ人および補償運動のリーダーとして活躍した人権活動家の ユリ・コチヤマなどがいる。 スーキー・テラダ・ポーツ は、第二次世界大戦中に起こった反日人種差別が激化していた時代に、ニューヨークのモーニングサイドハイツで育ったエイズ擁護活動家。彼女は、この激動の時代から、自身の文化や民族のアイデンティティに関する独特な視点と、豊かな個人的な物語の数々を体得し、その経験を語り継いでいる。モーニングサイドハイツと、コロンビア大学近くのリバーサイドドライブに生涯住み続けているスーキーは、ニューヨークのアジア系アメリカ人およびアジア系アメリカ人及びパシフィックアイランダー(AAPI)の擁護活動に人生を捧げ、その努力は現在も続いている。

In the late 1940s, the Japanese garden at the Brooklyn Botanic Garden, which had been created in 1915 by Takeo Shiota: A Japanese Gardener in New York, who passed away in a concentration camp in South Carolina, underwent restoration by Japanese American gardener and horticulturist Frank Masao Okamura following his release from a concentration camp in California. In 1943, George Yuzawa was released from the Amache Internment Camp in Colorado and employed by a florist in New York. After George attended City College of New York from 1946 to 1947, earning a certificate in foreign trade on the G.I. Bill, he assisted his father in operating the floral business, which would eventually become highly prosperous. Yuzawa’s community involvement included serving as vice president, board member, and committee chair of the Japanese American Association of New York (JAA) . During this period, he played a pivotal role in organizing a diverse array of Japanese cultural, educational, and preservation activities in New York City. In 1982, Yuzawa and the Japanese American Association of New York collaborated to establish the annual spring Cherry Blossom Festival at the Brooklyn Botanic Garden, which was held annually until 2020.

花屋として、ユザワは桜の苗木を育て、フラッシング・メドウズ・コロナ・パークでの植樹に貢献した。彼の遺志を継ぐべく、ニューヨーク市公園・レクリエーション局との協力のもと、JAAはフラッシング・メドウズ・コロナ・パーク、クイーンズ美術館、および1939年と1964年のニューヨーク万国博覧会会場になった場所で、 「サクラ・マツリ」を開催している。

Reference:

東 浩一郎『ニューヨークの一世たち 1876–1941』、全米日系人博物館マガジン、https://www.janm.org/magazine/issei-new-york

David Zwirnerギャラリー編『レオ・アミノ:可視と不可視』、ニューヨーク、David Zwirner Books、2020年、展覧会カタログ、https://www.davidzwirner.com/exhibitions/2020/leo-amino-the-visible-and-the-invisible

ラモナ・ハンデル=バジェマ『Art Across Borders: Japanese Artists in the United States, 1895–1955』、カリフォルニア大学ロサンゼルス校博士論文、2010年、https://www.academia.edu/12345678/Art_Across_Borders

北米新報編集『ニューヨーク便覧 1948–1949』、ニューヨーク、北米新報社、1948年

全米日系人博物館『全米日系人博物館クォータリー』1998年夏号、https://www.janm.org/publications/quarterly/summer-1998

松本亨、マリオン・レリゴ共著『A Brother is a Stranger』、ニューヨーク、ジョン・デイ社、1946年

南川文則「『アメリカン・コミュニティ』としての強制収容所——日系アメリカ人強制収容と人種主義」立命館大学研究推進プログラム2011年度成果、https://www.ritsumei.ac.jp/research/member/minamikawa_fuminori

水谷汐三『ニューヨーク日本人発展史』、ニューヨーク、ニューヨーク日本人会、1921年

アンナ・ペグラー=ゴードン「『ニューヨークにも独自の強制収容所があった』——第二次世界大戦中のエリス島での日系人収容」『Journal of Asian American Studies』第20巻第3号(2017年10月)、305–329頁、https://doi.org/10.1353/jaas.2017.0022

グレッグ・ロビンソン『キャンプの後で——戦後日系アメリカ人の生活と政治』、バークレー、カリフォルニア大学出版、2012年、https://www.ucpress.edu/book/9780520271198/after-camp

グレッグ・ロビンソン「ゴッサムの二世たち——戦時下ニューヨークの日系アメリカ人」『Prospects: An Annual of American Cultural Studies』第30巻(2005年)、581–595頁、https://doi.org/10.1017/S0361233300002143

グレッグ・ロビンソン『The Unsung Great: Stories of Extraordinary Japanese Americans』、シアトル、ワシントン大学出版、2020年、https://uwapress.uw.edu/book/9780295746389/the-unsung-great/

佐藤 麻衣「美術に見る太平洋戦争の影」『Asteion』第99号(2023年11月)、45–61頁、https://www.japansociety.org.uk/asteion/99

佐藤 麻衣(キュレーター)『Japanese Artists in New York City: Artistic Traces from the 1910s to the 1940s』、デジタル日本人歴史博物館、https://www.historyofjapaneseinny.org/japanese-artists-in-new-york/

スミソニアン・アメリカ美術館『Pictures of Belonging: Miki Hayakawa, Hisako Hibi, and Miné Okubo』、ワシントンD.C.、スミソニアン・アメリカ美術館、2024年、展覧会カタログ、https://americanart.si.edu/exhibitions/pictures-of-belonging

アンディ・アーバン監修『Invisible Restraints: Life and Labor at Seabrook Farms』、ラトガース大学、2015年、https://sites.rutgers.edu/invisible-restraints/

トム・ウルフ『The Artistic Journey of Yasuo Kuniyoshi』、ワシントンD.C.、スミソニアン・アメリカ美術館、2015年、https://americanart.si.edu/exhibitions/kuniyoshi

トム・ウルフ「Early Asian American Artists in New York」、アクセス2025年4月、https://yungee.com/the-tip-of-the-iceberg-early-asian-american-artists-in-new-york-by-tom-wolf

この展示は、ニューヨーク日本人歴史博物館によって企画された展示です。

この展示は、以下の支援により実現しました。

J.C.C.ファンド

在ニューヨーク日本国総領事館

三井住友銀行国際協力財団

UCLAアジア系アメリカ研究センター、アラタニC.A.R.E.助成賞

展示委員会

本間俊一、スーザン・大沼、ダニエル・H・イノウエ、若林晴子、レイン・ウォーカー

プロジェクト・マネージャー:マック・ギル

キュレーター :横山由香

展示アドバイザー

グレッグ・ロビンソン、ケベック大学モントリオール校歴史学教授

ゲンジ・アミノ、レオ・アミノ・エステート 取締役

伊藤 駿、 国立大学法人岡山大学学術研究院教育学域助教授

スペシャルサンクス

野田 美知代、ニューヨーク日系人会事務局長

青野栄子、竹田明美、JAAアーカイブボランティア

ジェイミー・ヘンドリックス、全米日系人博物館のアーカイブ担当

関 星名、ニューヨーク仏教会

キャサリーン・バンナイ、全米日系人博物館 理事

ランス・B・スチュアート、寄付者、香西次郎ファミリー・コレクション

展示資料の提供元

ニューヨーク日系人会

ハーバード大学ルトニック図書館

シーブルック教育文化センター

ラトガース大学図書館

米国国立公文書記録管理局

ディスカバー日系

伝承

全米日系人博物館

ニューヨーク公立図書館

カリフォルニア大学バークレー校、バンクロフト図書館

レオ・アミノ・エステート

アメリカフレンズ奉仕団(AFSC)

他、画像の下に別途記載されています。